バイクの慣らし運転は本当に必要か見極めるポイント

新車のバイクを手に入れたとき、多くの方が「慣らし運転は本当に必要なのか」と疑問に感じるのではないでしょうか。ここでは、その判断に役立つポイントを解説します。

慣らし運転の基本的な役割と目的

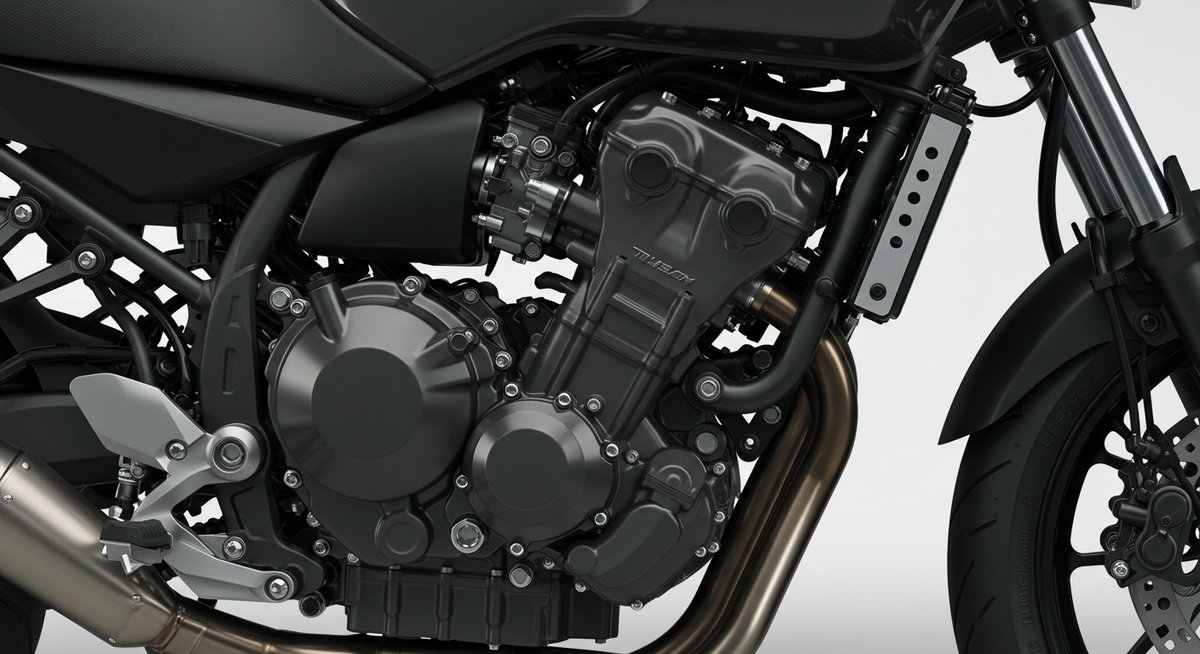

慣らし運転とは、新車のバイクを購入したときやエンジンをオーバーホールした場合に、一定の低負荷で走行することを指します。これは、エンジン内部の部品同士がなじむための重要な工程と考えられています。

この過程を経ることで、エンジンオイルが細かい金属の削れ粉を洗い流し、摩擦を減らしながら各部品が滑らかに動くようになります。また、慣らし運転はエンジンだけでなく、ブレーキやタイヤなど他のパーツにも慣れるための意味があります。結果として、バイク本来の性能を引き出しやすくなるのです。

現代のバイクにおける慣らし運転の必要性

近年のバイクは、製造精度が大きく向上し、より高品質な部品が使われています。このため、「昔ほど慣らし運転が必須ではない」という意見も増えてきました。

しかし、メーカーの取扱説明書には今でも慣らし運転を推奨する記載が多く見られます。現代のバイクであっても、各パーツがスムーズに動くようになるまでには一定期間が必要です。また、慣らし運転によって初期不良や異音などの早期発見につながることもあります。こうした理由から、現代でも慣らし運転は無駄にはならないといえるでしょう。

慣らし運転を行うことで得られる具体的な効果

慣らし運転をきちんと行うことで、エンジンやミッションの動きが滑らかになり、振動や異音が少なくなることが期待できます。さらに、燃費の安定やエンジンオイルの汚れの減少などの効果も見込めます。

また、ブレーキやサスペンションを慎重に使うことでパーツの当たりが良くなり、安全性が向上します。慣らし運転を通じてバイクの特性に慣れ、自分自身も新しいバイクに馴染みやすくなります。快適なバイクライフを始めるための大切な準備期間と言えるでしょう。

バイクの慣らし運転を正しく行う方法

慣らし運転を正しく行うことで、バイクの性能を最大限に引き出しやすくなります。どのような方法がよいのか、具体的にみていきます。

初期走行距離ごとの注意点と走り方のコツ

慣らし運転は、走行距離によって注意点が異なります。特に最初の500km程度はエンジンに強い負荷をかけず、一定の速度や回転数を保つことが大切です。

たとえば、初期はエンジンの回転数を控えめにし、長時間の高速走行や急発進を避けます。次の段階(500〜1000km)では、ゆっくりと回転数やスピードを上げていきます。各段階でのオイル交換や点検も不可欠です。下記は走行距離ごとの目安です。

| 走行距離 | 推奨回転数(目安) | 注意点 |

|---|---|---|

| ~500km | 低~中 | 急発進・急停止を避ける |

| 500~1000km | 中 | 徐々に速度を上げる |

| 1000km以降 | 制限なし | 通常の運転を開始 |

回転数や速度管理のポイント

慣らし運転では、エンジンの回転数や速度を一定範囲に保つことが重要です。エンジンの回転数は、取扱説明書に記載された上限を参考にし、それを超えないよう注意しましょう。

また、同じ速度で長距離を走るのではなく、少しずつ速度や回転数を変化させることで、エンジン内部の部品が均等に当たりやすくなります。無理にスピードを出さず、さまざまな状況でバイクを走らせることも効果的です。坂道や信号待ちなど、いろいろなパターンを取り入れると良いでしょう。

急な操作や高負荷を避ける理由

慣らし運転中に急な操作や高い負荷をかけてしまうと、エンジンやギアに余計なストレスがかかります。これにより、部品の摩耗が進みやすくなったり、表面に傷ができやすくなったりします。

また、急加速や急ブレーキは、他のパーツにも負担を与え、故障やトラブルの原因になることがあります。特に新品のタイヤやブレーキパッドは本来の性能を発揮するまでに時間がかかるため、慣らし運転期間中は丁寧な操作を心がけましょう。

メーカーや車種ごとの慣らし運転の違い

バイクの慣らし運転には、メーカーや車種による違いもあります。自分のバイクに合った方法を知ることが大切です。

メーカーが推奨する慣らし運転の指針

各バイクメーカーは、車種ごとに慣らし運転の方法を推奨しています。取扱説明書には、推奨する回転数や速度、期間などが詳しく記載されている場合が多いです。

たとえば、国内メーカー(ホンダ・ヤマハ・スズキ・カワサキ)は、おおむね初期1000kmまでを慣らし運転期間とし、その間は回転数を控えめにすることを勧めています。一方、海外メーカーでは500km程度で終了とするところもあります。必ず自分のバイクに合った指針を確認し、その通りに行動することが安心につながります。

大型バイクと小型バイクで異なる注意点

大型バイクと小型バイクでは、エンジンへの負荷やパーツの耐久性が異なるため、慣らし運転の方法にも違いがあります。大型バイクはパワーが大きく、高回転域まで回しやすいため、初期は特にはやる気持ちを抑えて慎重に走ることが求められます。

一方、小型バイクの場合は、もともとエンジン回転数が高めに設定されていることが多いです。そのため、回転数の上限を守りつつも、エンジンを適度に回すことが重要になります。どちらの場合も、走行距離ごとの点検やオイル交換を欠かさないようにしましょう。

ターボや特殊仕様車の慣らし運転のポイント

ターボ付きや特殊な仕様のバイクの場合、さらに注意が必要です。ターボ車はエンジンに高い圧力がかかるため、慣らし運転中はターボの作動域に入らないよう管理することが大切です。

また、特殊仕様車は部品が独自設計となっていることが多く、メーカーの指示を特に重視しましょう。ターボ車はオイルや冷却水の管理も重要になるため、定期的な点検を心がけてください。何か異音や違和感があれば、早めの相談やメンテナンスも必要です。

慣らし運転がバイクの寿命や性能に与える影響

慣らし運転がバイクの寿命や性能にどのような影響を与えるかは、多くのライダーが気になるポイントです。それぞれの側面について詳しく解説します。

エンジンや各パーツへのメリット

慣らし運転によって、エンジン内部の金属同士が適度に馴染み、摩耗の進み方が穏やかになります。これにより、エンジンの回転が滑らかになり、異音の発生も抑えやすくなります。

また、ブレーキやクラッチなども、最初はパーツ同士が強く擦れ合うため、慣らし運転をすることで摩耗を均等にでき、性能が安定しやすいです。結果として、トラブルの少ない快適な走行につながります。

燃費やエンジン寿命への影響

慣らし運転をきちんと行うと、エンジンの内部摩擦が減り、燃費の向上が期待できます。新車時からエンジン内部がスムーズに動く状態を作ることで、無駄なエネルギー消費を防ぐことができます。

また、適切な慣らし運転を経たバイクは、エンジン寿命が延びやすい傾向があります。定期的なオイル交換と合わせて行うことで、バイクを長く良い状態で使いやすくなります。

慣らし運転をしない場合のリスク

慣らし運転を行わずに高回転や高負荷で走行を続けると、エンジンや他のパーツに不均等な摩耗が発生しやすくなります。これが原因で、異音や振動、最悪の場合は早期の故障につながる可能性もあります。

また、燃費が思うように伸びなかったり、エンジンオイルがすぐに汚れたりすることもあります。安心して長くバイクを使うためには、初めの慣らし運転をしっかり行うことが重要です。

まとめ:バイクの慣らし運転は安心と長寿命への第一歩

バイクの慣らし運転は、エンジンや各パーツの状態を整え、長く安心して乗るための大切なステップです。メーカーの指針や車種ごとの特徴を理解し、無理のない運転を心がけることで、バイク本来の性能を引き出すことができます。

また、慣らし運転の期間中は、自分自身が新しいバイクに慣れる良い機会でもあります。丁寧な運転を意識することで、心地よいバイクライフのスタートを切りやすくなるでしょう。