バイクccとは何か基礎知識とその役割

バイク選びを始めると、必ず目にする「cc」という単位。これはバイク選びや維持費、免許区分など、多くの場面で大切な基準となります。

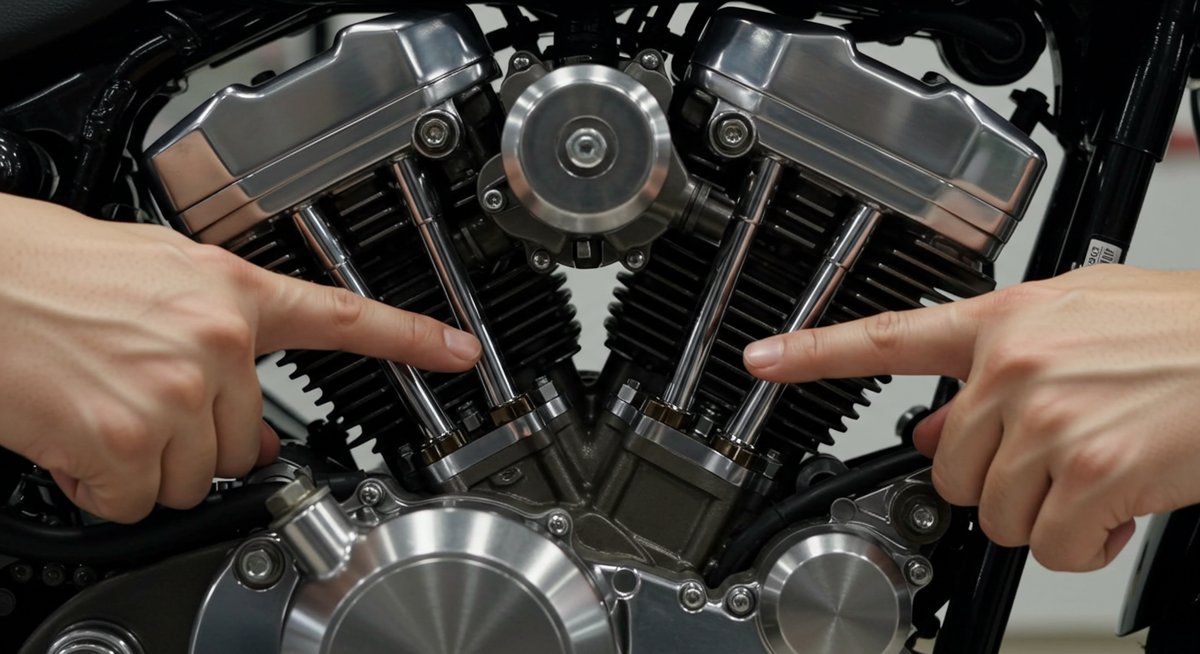

排気量が示す意味とエンジン性能との関係

バイクの「cc」は、エンジン内の空気と燃料が混ざり、燃焼する部分の容積を表しています。これを「排気量」とも呼び、数値が大きいほど、一度に多くの燃料と空気を使えるため、エンジンのパワーを引き出しやすくなります。

たとえば、50ccのバイクは小型で、力も控えめです。その分取り回しがしやすく、街中でも軽快に走行できます。一方で、400ccやそれ以上のバイクは、エンジンの力が強く、高速道路や長距離のツーリングにも向いています。このように、「cc」はバイクの性格や使い道を大きく左右する指標です。

バイクのccが車体や走行に与える影響

排気量が大きくなると、それに合わせて車体も大きく重たくなる傾向があります。たとえば、125cc以下のバイクは小型で軽く、狭い道や市街地での取り回しがしやすいです。また、駐輪や押し歩きも比較的楽に行えます。

しかし、400ccを超えるモデルになると車体が大型化し、重量も増加します。その分、直進安定性や高速走行時の安心感は向上しますが、初めての方には少し重たく感じるかもしれません。排気量によって、バイクのサイズや使いやすさ、走行時の安定感などが大きく変わるため、自分の体格や使い方に合ったccを選ぶことが大切です。

ccと排気量の違いと正しい理解

「cc」と「排気量」は、実はほぼ同じ意味で使われています。ccは「シーシー」と読み、立方センチメートル(cubic centimeter)の略です。つまり、排気量を表す単位に過ぎません。

バイクのカタログやスペック表で「排気量50cc」や「排気量400cc」と記載されている場合、このふたつに違いはありません。表現が異なるだけです。混乱を避けるためにも、「cc」と「排気量」は同じ内容を指しているという理解で問題ありません。

バイクの排気量ごとの特徴と選び方

バイクには排気量ごとに多様な特徴があり、それぞれのライフスタイルや用途によって最適なクラスが異なります。ここでは区分ごとの違いと選び方のポイントをご紹介します。

50ccから125ccクラスのメリットと用途

50ccから125ccまでのバイクは、主に通勤や通学、近所の移動に向いています。軽量で扱いやすく、車体もコンパクトなため、狭い路地や駐輪場でも困りません。特に50ccは原付バイクとして知られ、法定速度が30km/hに制限されるなどの特徴があります。

125ccクラスでは、速度制限や二段階右折の義務がなくなり、制約が緩やかになる点が魅力です。さらに、パワーも少し余裕が出てくるため、少し遠くへの移動や坂道でもストレスを感じにくくなります。維持費も比較的安価で、保険料や税金も低めに抑えられるため、初めてバイクに乗る方や日常使いに最適です。

126ccから400ccクラスのバイクの特徴

126ccから400ccまでのバイクは、街乗りから長距離ツーリングまで幅広く活躍できるオールラウンドな排気量帯です。このクラスになると、走行性能が一段と高まり、高速道路の走行も快適になります。また、エンジンの余裕があるため、二人乗りや荷物を積んだ移動にも適しています。

車体のサイズや重量も増しますが、それだけに安定感も高まり、高速域でも安心して走行できます。外見やカスタムの幅も広がり、「自分だけの1台」を作りやすいのも魅力です。ただし、維持費や取得に必要な免許の種類が増えることも考慮が必要です。

400cc超の大型バイクの魅力と注意点

400ccを超える大型バイクは、パワフルな走行性能と堂々とした存在感が特徴です。高速道路や長距離ツーリング、大きな荷物の積載など、多様なシーンで活躍します。シートも広く、二人乗りや快適なドライブに適した仕様が多いです。

ただし、大型バイクは車体が重くなるため、取り回しや駐輪、取り扱いには慣れが必要です。免許取得や維持費もこのクラスになると高くなりがちなので、コストや自分のライフスタイルに見合ったバイク選びが重要となります。

排気量による免許区分と費用の違い

バイクには排気量ごとに必要な免許の種類や、維持にかかる費用が異なります。しっかり確認して、自分に合った選択をしましょう。

バイクcc別で必要な免許の種類

バイクの排気量に応じて、取得が必要な免許は以下の通りです。

- 50ccまで:原付免許

- 51cc~125ccまで:小型自動二輪免許

- 126cc~400ccまで:普通自動二輪免許

- 400cc超:大型自動二輪免許

このように、排気量が上がるごとに免許の区分が変わります。自分が運転できるバイクの範囲を確認してから購入しましょう。

ccごとに異なる税金や維持費の目安

バイクの維持費には、税金や保険料、燃料費などさまざまな項目があります。とくに「軽自動車税」は排気量によって異なります。以下の表を参考にしてみてください。

| 排気量 | 軽自動車税(年額) | 備考 |

|---|---|---|

| 50cc以下 | 約2,000円 | 原付バイク |

| 51~90cc | 約2,000円 | 小型バイク |

| 91~125cc | 約2,400円 | 小型バイク |

| 126~250cc | 約3,600円 | 普通バイク |

| 251cc以上 | 約6,000円 | 普通/大型 |

税金以外にも、燃費や保険料、メンテナンス費用などもccによって違いが出てきます。排気量が大きいほど、総合的な維持費は高くなる傾向ですので、事前によく確認しておくと安心です。

車検や保険料に排気量が与える影響

バイクは排気量によって車検の有無や保険料が異なります。250cc以下のバイクは、新車登録から2年間は車検が不要です。251ccを超えると、2年ごとに車検が必要になります。

一方、任意保険や自賠責保険も、排気量が大きくなるほど保険料が高くなる場合が多いです。任意保険は補償内容によっても変わるため、複数の見積もりを比較しておくと良いでしょう。トータルでかかる費用を把握し、自分に適したバイクサイズを検討することが大切です。

バイクccを選ぶ際のポイントと注意事項

バイクのcc選びは、見た目や値段だけでなく、日常の使い方や自身の経験を重視することが重要です。ここでは選び方のポイントや注意事項をご紹介します。

ライフスタイルや用途に合ったccの選び方

自分がどのような場面でバイクを使うかを考えることが、最適なcc選びの第一歩です。たとえば、毎日の通勤や近所への買い物など、短距離の移動が中心であれば50ccや125ccのバイクが適しています。

逆に、休日に長距離ツーリングや高速道路の利用を計画している場合は、126cc以上の中型~大型バイクがおすすめです。また、二人乗りや荷物の積載を考える場合も、余裕のある排気量が役立ちます。主な利用目的を整理して、バイクのccを選びましょう。

初心者がバイクccを選ぶ際の注意点

初めてバイクに乗る方は、無理なく扱える排気量を選ぶことが大切です。車体が軽く、自分の体格に合ったモデルを選ぶことで、走行時の不安が軽減されます。特に50ccや125ccは、操作しやすく初心者に向いています。

また、初めのうちは大きな排気量のバイクへの憧れもありますが、重さやパワーが扱いにくく感じることも少なくありません。まずは自分のスキルに合ったバイクで経験を積み、慣れてからステップアップするのもひとつの方法です。

排気量による乗りやすさや扱いやすさの違い

排気量が小さいほど、バイクは軽くて扱いやすく、狭い道や渋滞時でもストレスが少ないです。駐車や押し歩きも簡単です。反対に、排気量が大きいバイクはパワーがあるため、高速道路での走行や長距離移動に適しています。

ただし、車体が重くなる分、発進や停車、駐輪などで負担を感じることもあります。取り回しやすさと走行性能のバランスを考え、自分の体力や使い方に合ったモデルを選ぶことが重要です。

まとめ:バイクccの基礎と選び方を理解して最適な一台を選ぼう

バイクのccは、性能や維持費、使い勝手を左右する大切な指標です。自身のライフスタイルや用途、免許区分に合った排気量のバイクを選ぶことで、より快適で安心したバイクライフを送ることができます。

基礎知識をしっかり身に付けて、自分にぴったりの一台を見つけましょう。バイク選びに迷った時は、まず「どんな用途で使いたいか」を考えると、選択肢が絞りやすくなります。